Au cœur d’un atelier animé à Bonnevoie, où grondent d’immenses machines et des trains imposants, se trouve Natascha, technicienne de maintenance aux CFL. C’est avec elle que nous avons ouvert un album photo… un album pas tout à fait comme les autres.

Chaque cliché raconte son histoire, celle d’une enfance pleine de curiosité menant à un métier passionnant.

Ensemble, partons à la découverte de son univers où passion et talent priment, bien au-delà des considérations de genre.

Fière de son travail

Si tu étais assise à côté de quelqu’un lors d’un voyage en train et que tu devais te présenter et décrire ton métier, que lui dirais-tu ?

Je lui expliquerais sans hésiter que je suis au cœur de la révision des trains à l’atelier des CFL. Je suis fière d’être technicienne de maintenance et je pourrais parler de mon métier pendant des heures.

Pour certains cela pourrait sembler un peu absurde, mais quand un train repart sur les rails à travers le pays, je ressens une immense fierté, car je sais que nous y sommes pour quelque chose.

Construire et assembler, une passion innée

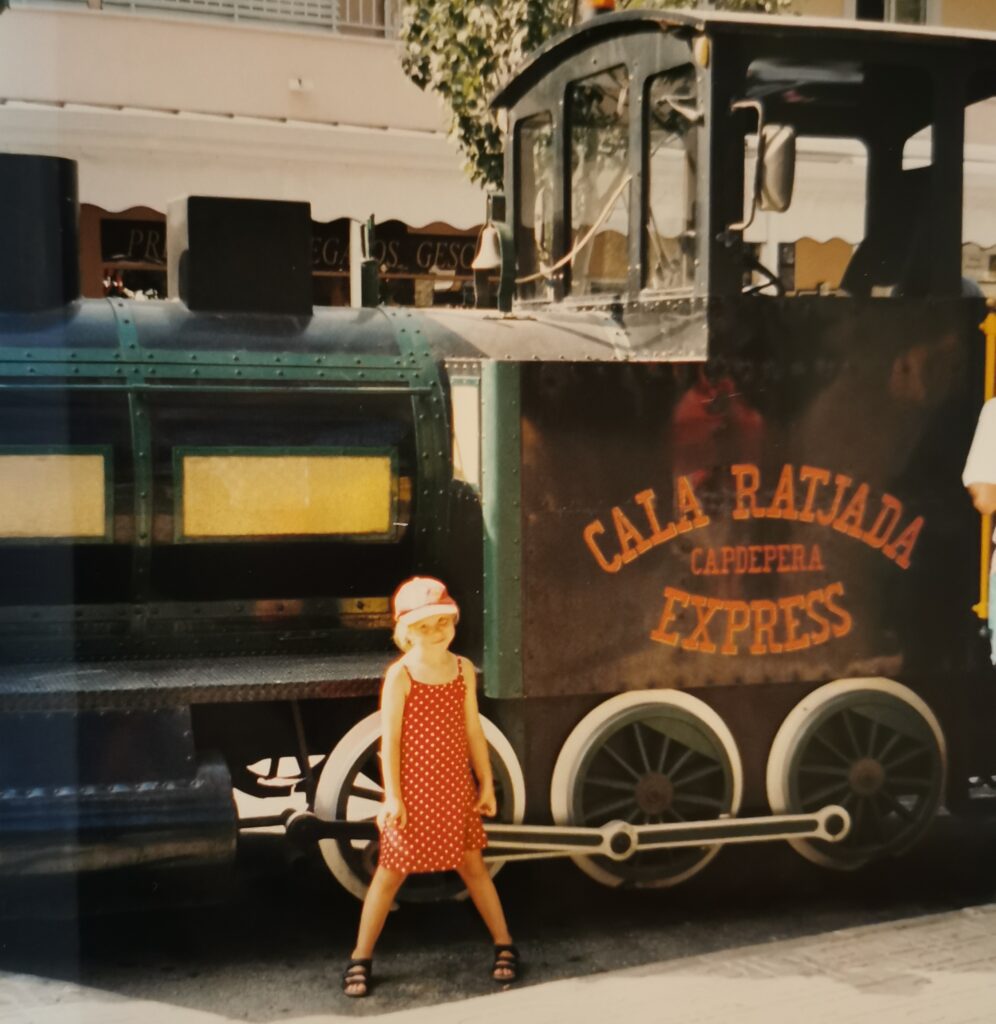

En regardant cette photo de toi enfant, peux-tu nous dire comment est née ta passion pour la mécanique ?

Dès que j’ai su me servir de mes mains, j’ai très vite compris qu’elles étaient faites pour créer. Que ce soit avec des cubes faits de tissus, des Lego ou encore de simples bouts de bois. L’idée de passer de longues années d’études, pour finalement me retrouver derrière un écran d’ordinateur ne me motivait pas du tout.

C’est un peu plus tard, lors d’un stage professionnel, que ma passion pour les trains est arrivée. On peut dire que ça a été un véritable élément déclencheur !

Le coup de foudre professionnel

Qu’est-ce qui t’a poussée à suivre des études pour devenir technicienne de maintenance ?

En classe de 9e [1], j’étais animée par l’idée de faire un stage dans une entreprise de mécanique. En fait, je savais déjà qu’il fallait que j’évolue dans ce domaine.

Les premières expériences dans un garage automobile n’ont pas été concluantes car je voulais travailler sur de plus grosses machines. C’est donc tout naturellement que j’ai frappé, quelques années plus tard, à la porte des CFL afin de faire mon DAP mécanique industrielle et maintenance.

Ces quelques mois à l’atelier ont été une véritable révélation pour moi, je m’y suis sentie immédiatement à l’aise et j’ai su, à ce moment précis, que je voulais y rester.

Travailler ensemble, sans jugement

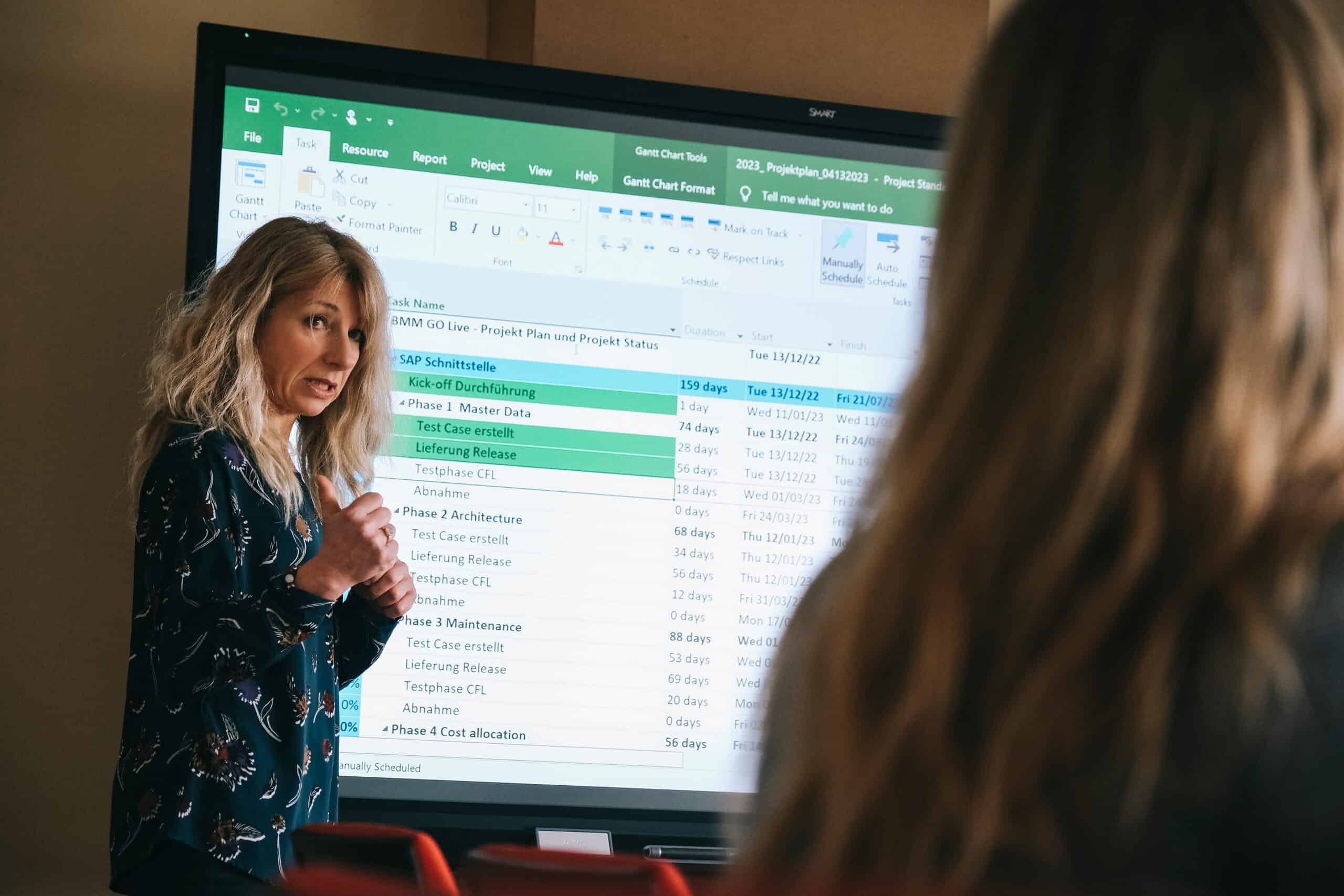

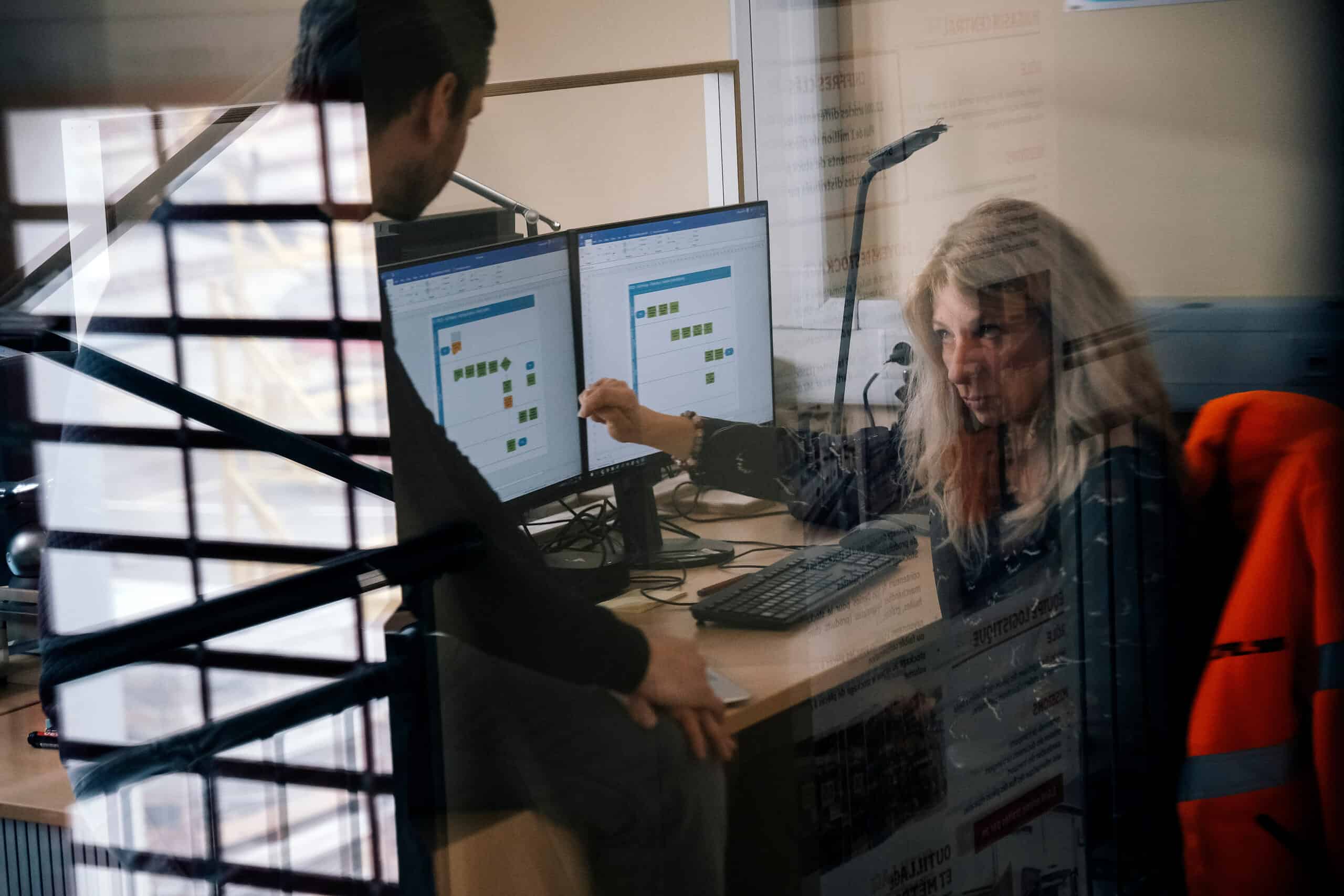

En regardant cette photo, comment décrirais-tu l’environnement de travail aux CFL ?

Ça peut sembler être un environnement très masculin, mais c’est très réducteur de le présenter comme ça : dès les premiers jours de stage, j’ai été accompagnée et guidée par des personnes très bienveillantes. Cela fait maintenant 7 ans que je travaille ici, et je dois dire que mon équipe est adorable. Nous travaillons dans de très bonnes conditions, chacun a son domaine d’expertise et le fait d’être une femme ne change absolument rien. Certains de mes collègues masculins viennent parfois me demander conseil, il n’y a jamais eu de jugement ou de moquerie.

Je me sens clairement à ma place ici, même si je suis la seule fille de l’équipe.

Un quotidien qui bouge

Peux-tu nous décrire une journée typique pour toi ?

Le travail répétitif, ce n’est vraiment pas mon truc. Ici, j’avoue être comblée car nous avons des missions très variées.

La révision complète d’un modèle peut être suivie juste après par le remplacement de pantographes [2] sur un autre train ou l’échange des roulements sur une locomotive[3]. Chaque jour, chaque mission, chaque tâche est un nouveau challenge. La routine n’a pas sa place ici, et c’est cette dynamique qui me passionne.

Besoin d’évasion

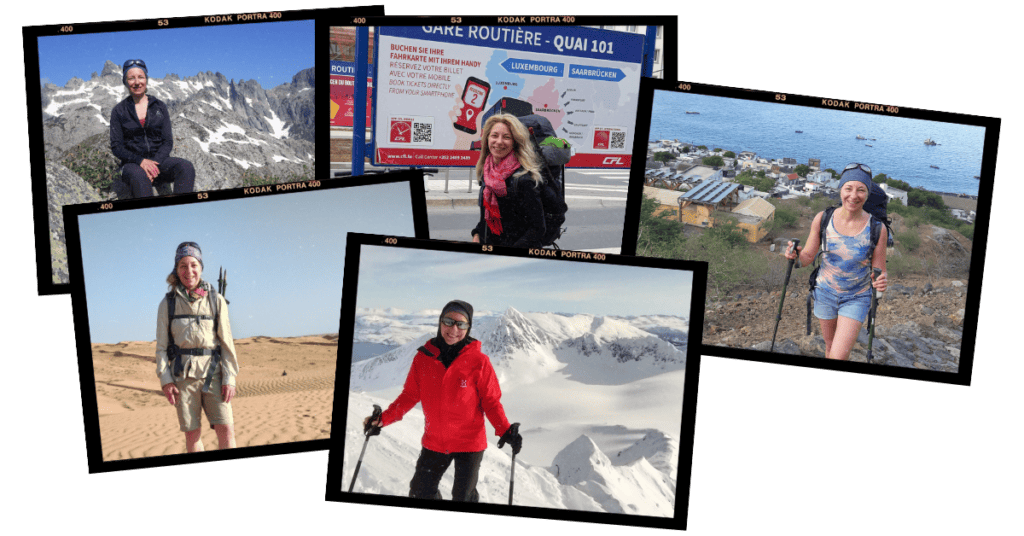

On voit ici une magnifique photo de toi en randonnée avec ton chien. Peux-tu nous parler de l’importance de ces moments pour toi ?

J’aime beaucoup mon travail, bien qu’il soit assez physique et très souvent accompagné de pas mal de bruit et d’agitation. Dès que je rentre à la maison, la première chose que je fais c’est sortir mon chien. Avec lui, j’arrive à m’évader, que ce soit le temps d’une promenade après le travail, ou aussi et surtout pendant mes congés ! Buddy m’accompagne partout ! Ensemble, nous avons foulé de nombreux sentiers à travers l’Europe, nous nous sommes retrouvés face à des paysages à couper le souffle. Ces aventures avec lui sont pour moi une véritable bouffée d’oxygène, le meilleur moyen de recharger mes batteries.

J’en profite également pour immortaliser chaque panorama, afin de renouer avec mon autre passion : la photo.

Être soi-même

Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme souhaitant suivre une carrière similaire à la tienne ?

Mon expérience au sein des CFL m’a clairement montré qu’avec de la motivation on peut atteindre ses objectifs. Je me sens incluse, je fais partie d’une équipe soudée qui me considère comme une collègue à part entière. Dans mon service, on ne fait vraiment pas de différence entre hommes et femmes.

Alors mon message est simple : mesdames, soyez vous-mêmes et n’ayez pas peur de vous lancer, vous ne le regretterez pas car, au final, choisir un travail qui vous passionne est essentiel ! Votre travail est ce qui vous anime, ce qui vous occupe une bonne partie de la journée. Ce serait dommage de passer à côté d’une belle opportunité alors que vous en valez la peine !

Natascha est un superbe exemple de joie de vivre, de passion, de motivation et de professionnalisme. Elle savait dès son plus jeune âge qu’elle voulait évoluer dans un milieu qui est souvent considéré comme masculin, mais elle s’est affranchie des barrières sociétales et s’est imposée comme maillon essentiel dans l’atelier des CFL. Vous avez envie de découvrir son monde ?

Vous vous identifiez à ces valeurs, à cette soif d’apprendre ? Les CFL vous ouvrent leurs portes. Rejoignez-nous, apportez votre talent et écrivez votre propre histoire au sein de cette grande famille. Postulez dès maintenant !

Le groupe CFL accorde une importance toute particulière au « NOUS » inclusif qui englobe toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs. Quant au plan d’action que nous mettons en place, il couvre différents domaines dont le recrutement et l’évolution de carrière, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, la sécurité et l’hygiène au travail, l’environnement de travail ainsi que la prévention du harcèlement sexuel et du sexisme.

Pour plus d’informations veuillez cliquer sur ce lien.

[1] La 9ème classe luxembourgeoise correspond à la « 3ème » française et à la « 3ème secondaire » belge.

[2] Pantographes : dispositif mécanique situé sur le toit des trains, les pantographes servent à capter le courant électrique provenant des caténaires afin d’alimenter les moteurs du train.

[3] L’échange des roulemen22ts sur une locomotive : les roulements sont des composants mécaniques qui permettent la rotation des roues des locomotives avec un minimum de friction. Au fil du temps, ces pièces s’usent et doivent être remplacées pour assurer la sécurité et l’efficacité du fonctionnement de la locomotive. Cette opération nécessite des compétences techniques spécialisées.